Le cattive metafore producono cattive politiche.

P. Krugman

La metafora economica più volgare è: “Il tempo è denaro”, e non essendo afflitto da questa passione morbosa cercherò di sottrarvene poco. Nell’uso di metafore l’economia è forse la disciplina più indisciplinata, nella letteratura teorica ma sopratutto nella pubblicistica e nel lessico politico: di metafore improvvisate ce ne sono troppe, per enumerarle tutte.

Nel linguaggio degli economisti, oggi un linguaggio arido e prevalentemente matematico, la metafora può funzionare come semplice tropo o come trucco; se come trucco, può essere una cosmesi o un gioco di prestigio. In tutti e due i casi, tropo o trucco, anche in economia si ricorre alla retorica, cito da C. Segre, «in rapporto con i tipi di processi e con gli effetti che si vogliono ottenere dalle istanze giudicanti: sicché gl’interessanti sconfinamenti verso una problematica emotiva sono tutti in funzione del successo oratorio. […] I tropi son quelli che incidono più a fondo nella lingua, ma hanno anche maggior facilità a entrare nella consuetudine, ad assumere un valore semantico riconosciuto e perciò a perdere quello retorico».

La metafora è il luogo in cui le teorie economiche nascondono o svelano il pre-giudizio ideologico. Quando ci si pone un qualche problema, occorre definire il complesso di fenomeni che costituisce l’oggetto di studio; e lo studio è necessariamente preceduto da un atto conoscitivo pre-analitico, quell’atto che J. A. Schumpeter chiama “visione”. Nella costruzione di una teoria, e nel valutarne il realismo e la rilevanza (in economia una proposizione è rilevante se consiste in un risultato teorico ineccepibile e che pone un problema politico), non possono non intervenire l’intuizione storica, la prospettiva politica e la visione sociale.

L’idea prevalente è che l’ideologia debba essere tenuta distinta e separata dal nucleo scientifico della teoria, nucleo che potrebbe così aspirare alla neutralità. Secondo M. Dobb, tuttavia, la distinzione tra l’analisi pura del processo economico e la visione di esso, inevitabilmente condizionata dall’ideologia, non può essere sostenuta a meno di non circoscrivere la prima a un “complesso formale di enunciati”: cui però non si potrà dare il nome di teoria economica se si intende questa come un “complesso di enunciati sostanziali sulle relazioni reali della società economica”. In economia la sfera di ciò che può essere dimostrato rigorosamente è limitata, e vi saranno sempre zone di penombra dalle quali è impossibile rimuovere l’elemento ideologico: di qui l’importanza delle metafore.

Ecco dunque un campionario di sette metafore in economia: L’orologio, la circolazione del sangue e l’ordine naturale; La mano invisibile; Lo spettro, la raccolta di merci, il vampiro e i pescecani; Il corpo politico e la malattia; La passione morbosa, la convenzione e il concorso di bellezza; La macchina; L’orlo del baratro.

***

L’orologio, la circolazione del sangue e l’ordine naturale.

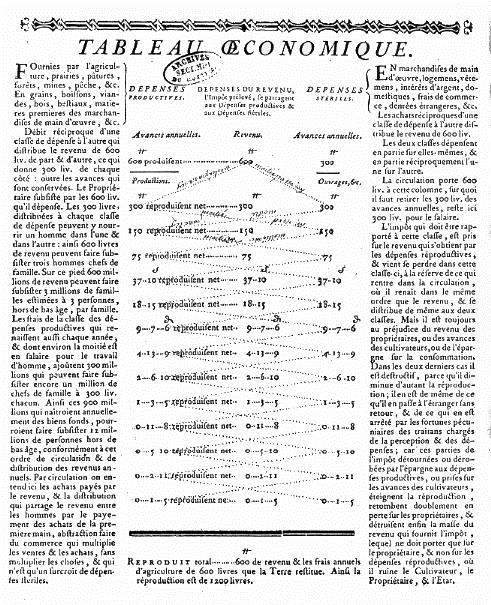

F. Quesnay, chirurgo e medico della Pompadour e di Luigi XV, nella stamperia reale per lui apparecchiata a Versailles, nel 1758 pubblica il Tableau économique, un’opera di capitale importanza nella storia delle teorie economiche e di grande pregio come rarità bibliografica.

Per i fisiocrati, e per definizione, il sovrappiù ha origine soltanto nell’agricoltura; e affinché il sistema economico possa riprodursi, il sovrappiù deve circolare tra le diverse classi e settori in modo appropriato. A ciò provvederà un “ordine naturale”, non dissimile da quello che presiede al funzionamento dell’orologio (macchina che allora destava ancora grande meraviglia, anche teologica: Se esiste un così perfetto orologio, esisterà anche un orologiaio!); o un ordine analogo a quello che governa la circolazione del sangue (che allora si conosceva dopo le scoperte di W. Harvey). All’ordine naturale, l’ordine imposto dalla natura, si contrappone l’ordine positivo, l’ordine imposto dalla società; ma potremo vivere nell’Eldorado soltanto se le leggi dell’uomo coincideranno con le leggi della natura.

Credendo a suo modo e secondo i suoi tempi nell’ordine naturale, Quesnay sostiene la dottrina del laissez faire, tuttavia non è Pangloss e circa la sua opera resta fondato il giudizio di Marx. La rappresentazione che Quesnay dà nel Tableau delle condizioni necessarie per la riproduzione del prodotto sociale, è per il Marx delle Teorie sul plusvalore «una idea estremamente geniale, indiscutibilmente la più geniale di cui si sia fin qui resa responsabile l’economia politica»; una idea, aggiungo, che ispirerà gli stessi schemi di riproduzione di Marx, la scuola russo-tedesca e i moderni contributi di von Neumann, Leontief e Sraffa. A fronte di questa lucidità analitica sta l’incapacità dei fisiocrati di cogliere appieno le determinazioni storiche delle loro categorie analitiche; il che li induce a concepire il valore non come una forma del lavoro sociale ma come semplice valore d’uso, come semplice materia, e il plusvalore non come pluslavoro ma come un puro dono della natura.

Tuttavia in questo caso si può rimuovere il pre-giudizio e la metafora che lo cristallizza, e sostenere invece che il sistema economico in cui viviamo non è un orologio, il sangue non vi circola senza sclerosi, e insomma che il sistema non è retto da un ordine naturale: senza perciò compromettere la potenza analitica dello schema di ragionamento. È un caso interessante.

La mano invisibile.

Anche quello di A. Smith è un caso interessante. Tutti quanti non hanno letto la Ricchezza della nazioni, cioè quasi tutti, pensano che l’Indagine sulla natura e le cause della ricchezza delle nazioni si possa esaurientemente riassumere così: La Mano invisibile! Mano invisibile, e insanguinata, che c’è anche nel Macbeth.

Nella amplissima produzione teorica di Smith (sette corposi volumi nella Glasgow edition), uno Smith astronomo filosofo economista, l’espressione “Mano invisibile“ compare tre volte, soltanto tre volte. Una volta nella Storia dell’astronomia (circa 1750), una volta nella Teoria dei sentimenti morali (1759), e una volta – quella normalmente citata – nel libro IV della Ricchezza delle nazioni (1776):

Nella sua opera, Smith né argomenta né sviluppa né dà importanza a questo concetto: a differenza di molti economisti, anche autorevoli, come K. Arrow e F. Hahn, che vorrebbero trovarvi il fondamento o la conclusione del sistema teorico smithiano. Smith, che conosceva benissimo i fisiocrati, era certamente a favore del libero scambio, tuttavia per definire in che senso Smith è liberista occorrerebbe – come sempre – leggerne i testi; compreso questo passo della Ricchezza, dove Smith rileva come il nuovo ordine sociale, il capitalismo, produce sì ricchezza, e però:

Il corsivo è aggiunto. D’altra parte si può trovare una rilettura critica delle interpretazioni superficiali e di comodo della “Mano invisibile” in un saggio del 1994 di Emma Rotschild, su Adam Smith and the Invisible Hand; nel quale la metafora viene interpretata – con acribia storiografica e filologica – come una espressione leggermente ironica e forse autoironica.

Lo spettro, la raccolta di merci, il vampiro e i pescecani.

Le metafore marxiane di cui dirò, sopratutto la terza, sembrano tratte da un romanzo gotico, e dato l’interesse di K. Marx per il genere romanzesco ciò non dovrebbe stupire. Le prime due sono l’incipit, rispettivamente, del Manifesto del Partito Comunista (1848) e del Libro primo del Capitale (1867):

La ricchezza delle società nelle quali predomina il modo di produzione capitalistico si presenta come una “immane raccolta di merci” e la merce singola si presenta come sua forma elementare. Perciò la nostra indagine comincia con l’analisi della merce. La merce è in primo luogo un oggetto esterno, una cosa che mediante le sue qualità soddisfa bisogni umani di un qualsiasi tipo.

La metafora del vampiro, che merita più attenzione, si trova nel Capitolo otto del Libro primo del Capitale, sulla “Produzione del plusvalore assoluto” e sulla “Giornata lavorativa”. Poiché la teoria marxiana dello sfruttamento è molto complicata, tanto da prestarsi a critiche formali, conviene ricorrere alla partecipe semplicità con cui il recensore anonimo della prima traduzione inglese riassume Das Kapital (in The Atheneum, n. 3097, 5 marzo 1887):

Ecco invece i passi in cui Marx evoca il vampiro:

Il testo non richiede commenti: come il Grand Guignol, soltanto spavento e ammirazione. Una ultima citazione da Marx, di grande attualità:

Forse proprio per la sua arte della metafora, Marx si è guadagnato uno degli Academic Graffiti di W. A. Auden:

l’espressione “grossi pescecani”

Cantò un Te Deum

nel British Museum.

Il corpo politico e la malattia.

In un suo splendido saggio del 2011, Crises as a Desease of the Body Politick, Daniele Besomi traccia la storia di questa metafora nelle teorie economiche del diciannovesimo secolo. Per brevità ricorro a un’altra figura retorica, l’enumerazione:

Sono tutte metafore ancora frequenti nella pubblicistica economica. Qui però si pone una questione importante: l’uso di metafore mediche induce a pensare che le crisi economiche abbiano cause esterne al sistema economico, il cui stato normale sarebbe la salute e l’equilibrio; mentre dopo Marx e Keynes sappiamo che così non è. È anche interessante notare che per W. Petty, che con il suo Political Arithmetik (circa 1676) è secondo molti il fondatore dell’economia politica, questa scienza è l’anatomia del ‘Body Politick’, con una evidente assimilazione di questo al corpo umano. L’espressione ‘Corpo Politico’ verrà usata a lungo, nella storia delle teorie economiche; fino a quando uno dei massimi esponenti della teoria neoclassica, A. Marshall, con la moglie Mary, la seppellirà scrivendo (1879):

La passione morbosa, la convenzione e il concorso di bellezza.

In J. M. Keynes le metafore sono particolarmente efficaci e devono esserlo. Keynes infatti preferisce il linguaggio ordinario a quello matematico – nonostante la sua preparazione matematica – perché il linguaggio ordinario è più potente di quello matematico e perché consente e fonda l’uso della metafora come arte di una tecnica di argomentazione intesa a convincere: a convincere i suoi colleghi economisti e soprattutto gli uomini di governo.

La passione morbosa per il denaro è descritta da Keynes nelle Prospettive economiche per i nostri nipoti (1930):

Qui c’è il Keynes interessato alla psicoanalisi, ma soprattutto c’è, in nuce, l’idea della General Theory (1936) che l’economia capitalista è una economia monetaria di produzione, un’economia caratterizzata dalla incertezza:

Anche se in condizioni di conoscenza incerta, tuttavia, dovremo prendere delle decisioni, e ciò potremo fare rimuovendo l’esperienza passata e dunque sottovalutando la possibilità di mutamenti futuri; oppure fingendoci che lo stato attuale dell’economia sia basato su una corretta ponderazione delle prospettive future; oppure:

Infine il concorso di bellezza:

Nell’amministrazione dei propri fondi, e salvo un caso di quelli del Trinity College, Keynes era arrivato ai gradi superiori. Di questi tempi, tuttavia, non è superfluo sottolineare che se la nostra conoscenza è incerta, e massimamente incerta è la conoscenza nel mondo della finanza e della speculazione, il sistema capitalistico è un sistema non ergodico, anziché stazionario e senza tempo: il disequilibrio e l’instabilità, non l’equilibrio, sono la condizione normale del sistema capitalistico.

La macchina.

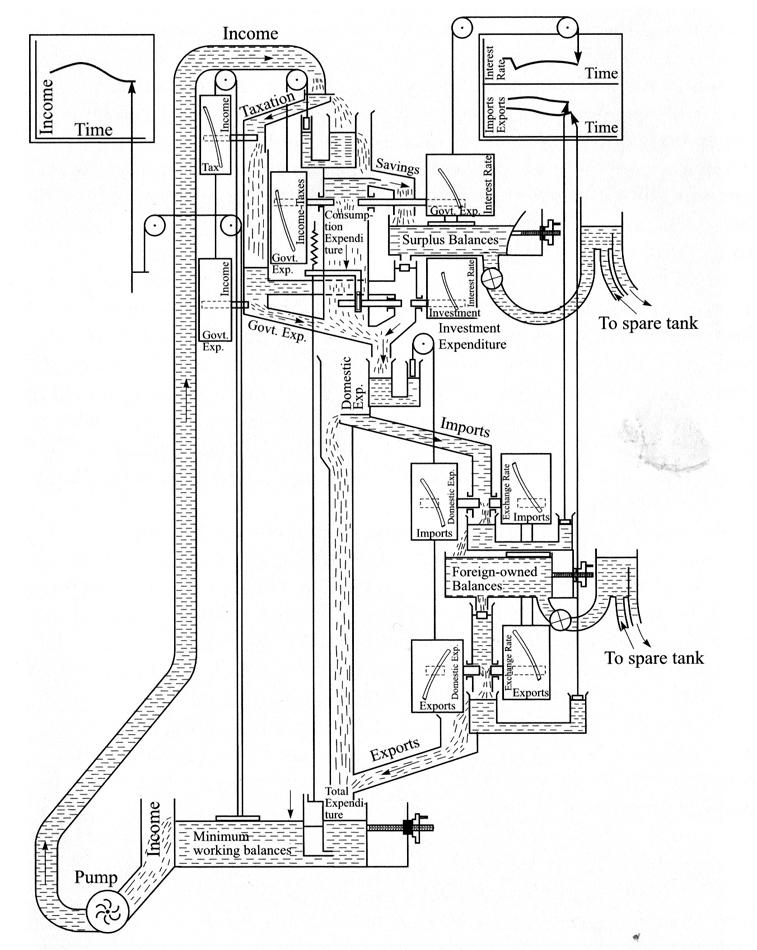

Nella ricerca di quale sia la ‘Scienza’ da imitare, la ‘scienza’ economica è un asino di Buridano, incerto tra la tentazione organicista e la tentazione meccanicista. La metafora della Macchina è seducente fin dai tempi dell’Uomo macchina di Lamettrie, e infatti prevarrà: il modello cui ancora guarda la moderna economica è la meccanica razionale ottocentesca. Nel 1949, da W. Phillips, del sistema economico concepito come una macchina è stato addirittura costruito un modello fisico, dal nome minaccioso di MONIAC.

C’è un serbatoio, in alto: il Tesoro, dal quale come acqua la moneta fluisce alle varie destinazioni cui essa può essere indirizzata. Vari rubinetti consentono di dirigere e regolare i vari flussi eccetera. Un “modello” in fondo concettualmente non molto più rozzo dei moderni modelli econometrici, uno strumento per la Wunderkammer del Re, tale che «In verità non resterebbe a desiderare altro se non che il Re, rimasto solo nell’isola, girando continuamente una manovella, faccia eseguire per mezzo di congegni meccanici tutto il lavoro dell’Inghilterra». Le macchine, oltretutto, hanno un grave difetto: «Non c’è macchina, nel grande Meccano del mondo, che non funzioni se non al prezzo di guastarsi».

Il fatto è che il sistema economico in cui viviamo, il modo di produzione capitalistico, è sì un sistema, un insieme di elementi attivi interconnessi; ma un sistema tale che se vi agisce un tempo non newtioniano, muta sia il modo di agire degli elementi sia la sua struttura. È un sistema con una proprietà rara se non unica tra le forme sinora note di organizzazione economico-sociale: un sistema morfogenetico e capace di metamorfosi, al solo fine e condizione che se ne salvi il nesso interno e soprattutto il rapporto tra capitale e lavoro salariato. Dunque non lo puoi rappresentare con un modello, né cristallizzare in una metafora; o forse soltanto in quella non nuova di “Proteo”; non nuova, un po’ banale, storiograficamente e politicamente preoccupante.

L’orlo del baratro.

Infine chiarisco la mia improvvisata distinzione tra tropo e trucco. Nel già ricordato incipit marxiano: «Nelle società in cui predomina il modo di produzione capitalistico, la ricchezza si presenta come una “Immane raccolta di merci”», la metafora è un semplice tropo, e anche molto efficace; nel più recente, ma non meno efficace, “Orlo del baratro” la metafora è invece un trucco, nei suoi due possibili significati di cosmesi e di gioco di prestigio. Infatti non è vero che venti mesi fa l’economia italiana fosse sull’orlo del baratro, mentre ciò è vero ora: e è proprio vero che le cattive metafore producono cattive politiche.

***

Non vado oltre, perché non vorrei confermare quel che sostiene l’ideatore del nostro Convegno, l’amico Salvatore Califano: “Voi economisti siete sempre esagerati”. Sarà dunque bene che gli economisti rispettino questi sei comandamenti di G. Orwell:

(ii) Non usate mai una parola lunga, quando se ne può usare una breve.

(iii) Se una parola può essere eliminata, eliminatela.

(iv) Non usate mai la forma passiva, quando si può usare la forma attiva.

(v) Non usate mai una espressione straniera, un vocabolo scientifico o un termine gergale, se c’è un equivalente nel linguaggio comune.

(vi) Trasgredite a queste norme soltanto per evitare di essere incomprensibili.

* Intervento del Prof. Giorgio Lunghini al Convegno “Metafore e Simboli nella Scienza”, tenutosi l’8 e il 9 maggio 2013 presso l’Accademia Nazionale dei Lincei.